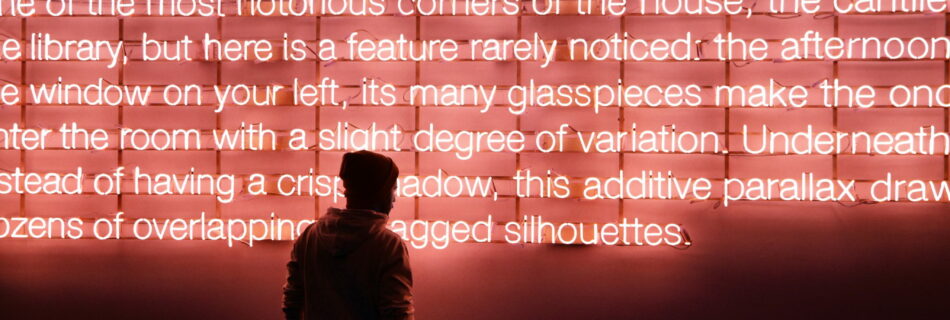

miroitements

Atelier d’été Tiers Livre – cycle Progression #1 – autour de Georges Perec » Espèces d’espaces » L’intime se détache de nous-même, devient imaginaire pour qui le découvre en lisant… (innombrables lieux où j’ai dormi… voir ce qui va venir) tout de suite odeur de draps sales – y avait-il seulement des draps ? –, tenace cette …