tout un été d’écriture #13 & #14 | en attente & silhouettes

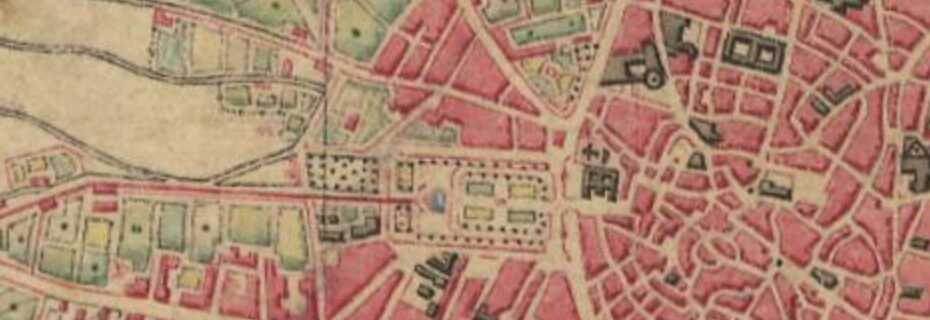

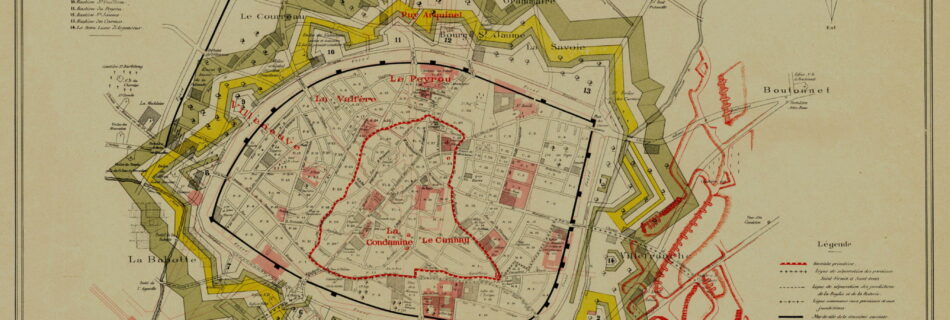

deux épisodes du cycle 2 : FLOTTEMENTS, RENVERSES en attente Attendre dans les jardins du haut de la ville, ne rien faire, s’assoir, regarder la ville répandue autour. Peut-être qu’on n’a jamais pris le temps de le faire avant. Peut-être qu’on n’a jamais remarqué qu’il était possible d’observer tous les points de l’horizon depuis ces …

Lire la suite de« tout un été d’écriture #13 & #14 | en attente & silhouettes »